Архивы автора: Пеньков Игорь Викторович

статья

Завершающий этап формирования принципов русского осмогласия в богослужебном пении.

Конец 16 – начало 17 века это эпоха расцвета русского богослужебного пения

— знаменного распева.

Знаменный распев – исконная форма русского богослужебного пения, высшее проявление церковного певческого творчества. Богослужебное пение на Руси возникло как знаменное пение, которое звучало на Руси с XI по XVII век повсеместно. Знаменный распев продолжал существовать на протяжении всей истории русского богослужебного пения и продолжает существовать в наши дни.

Богослужебное пение Русской Православной Церкви подчинено строго

определенным правилам церковного устава, которые в свое время были приняты от Греческой Церкви. Основным законом богослужебного пения является система осмогласия, то есть совокупность восьми гласов.

Византийская музыкальная система осмогласия была связана с особенностями византийского календаря. Новый год начинался первого сентября, и в каждом из 12 месяцев его были свои праздники, справлявшиеся в неизменяемых датах. Центральным из них являлось Рождество Христово — 25 декабря. Это — неподвижный годовой круг.

Кроме этого существовал еще подвижный годовой круг, связанный с Пасхой. Все праздники подвижного годового круга (Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Троица) все время менялись (двигались).

Кроме месяцев, в году исчислялись недели. Счет недель вели от Пасхи. Первая неделя после Пасхи соответствовала 1-му гласу, вторая — 2-му гласу и т.д. Восемь недель составляли «столп». По истечении одного «столпа» недель следовал другой и, таким образом, гимнографические тексты вместе с соответствующими им гласами регулярно повторялись через восемь недель.

Система осмогласия сложилась в Греции в период с IV по VIII в.в. Глас представлял собой определенный музыкальный лад. Из нескольких десятков ладов, существовавших в Греции, только восемь использовались в богослужебном пении. 1,2,3 и 4 гласы автентические (главные), а 5,6,7 и 8 плагальные (производные). Таким образом 5 глас- производный от 1, 6 от 2 и.т.д. С.Молчанов – историк церковного пения XIX века, указал на следующие названия древних ладов: фригийский, лидийский, миксолидийский, дорийский, а также ипофригийский, иполидийский, ипомиксолидийский, иподорийский.

Характерный признак гласа-лада – это устойчивые, господствующие звуки, которые проходят через всю мелодию. В греческих нотных книгах этот устойчивый звук указывался мартириями.

В греческих невменных книгах всегда имелось указание того или иного гласа. В греческой системе богослужебного пения, указание гласа было совершенно необходимо, т.к. певец должен был знать в каком ладу петь по безлинейной невменной записи.

Полное свое завершение, как основной закон церковного пения, осмогласие получило в середине VIII века, когда св. Иоанном Дамаскиным был составлен Октоих, в который вошли лучшие песнопения, написанные в различное время песнотворцами.

Недостающее Иоанн Дамаскин дополнил своими собственными творениями и распределил все песнопения на 8 гласов по их содержанию.

Следует отметить, что тексты песнопений греческие песнотворцы составляли сразу с напевами, а не распевали их отдельно.

Система осмогласия стала основой не только для Православной церкви, но и для западной Римско-Католической, а также для некоторых неправославных Восточных церквей, однако понятие гласа не оставалось неизменным на протяжении последующих веков.

Древняя Русь заимствовала из Византии ее календарь и систему осмогласия.

Однако, система богослужебного пения не могла быть полностью заимствована, так как музыкальная культура Руси была совершенно иная. Перед русскими встала проблема создания своего собственного осмогласия. Эта проблема решена была не сразу, а в длительном процессе певческой практики русских мастеров пения. Начало его восходит к XII веку, когда принесенное на Русь певческое искусство, преломляясь через русское народное музыкальное мышление, начало освобождаться от византийского влияния, вырабатывая свои особые самостоятельные черты. Завершение процесса становления русского осмогласия относится к началу XVI века, когда мелодика знаменного распева достигла апогея своего развития.

Практически все песнопения знаменного распева имеют гласовую принадлежность. Исключение составляют небольшое количество внегласовых песнопений, например: Херувимская песнь, «Единородный Сыне», «Милость мира», величания, причастны и другие.

Иногда в одном песнопении могут чередоваться в определенном порядке несколько гласов или все восемь. Такие песнопения называются «осмогласниками», «четверогласниками» и.т.д.

В знаменном распеве система осмогласия имеет свои особенности. В отличии от греческого пения основной характеристикой гласа в знаменном распеве является совокупность мелодических оборотов (попевок) на которых и строится целостный распев. В Греции глас это прежде всего – лад.

Каждый глас имеет свои, присущие только ему, попевки и законы их сочетания. Таким образом, он является как бы отдельной мелодической системой, с характерным звучанием и духовным содержанием.

По сложности, количеству попевок и употребляемости в богослужении гласы не равнозначны.

В каждом гласе существуют попевки, характерные только для данного гласа, но имеются и общие попевки для нескольких отдельных гласов. Много общих попевок имеют 2 и 6 , 1 и 5 гласы.

В знаменном распеве попевочная техника была доведена до высочайших пределов разработанности и поэтому сама идея осмогласия получила наиболее полное и совершенное воплощение.

Следует отметить, что далеко не все песнопения пелись по знаменам (знаменным распевом) они могли петься и н глас, в частности на глас пелись песнопения, которые не имели знаменной нотации.

Если в песнопении имелось только указание гласа, то оно пелось по образцу самогласнов (восьми первых воскресных стихир каждого гласа великой вечерни на «Господи воззвах» малого знаменного распева).

Если в песнопении кроме гласа имелось указание подобна, например: глас 4 , подобен “Яко добля” , то такое песнопение пелось по образцу самоподобна.

Существовало несколько десятков самоподобнов.

С XVIII века, когда практику русского богослужебного пения вошла западно-

европейская гармония, под гласом стали подразумевать только определенный напев, состоящий из нескольких мелодических строк (от 2 до 7), как правило в четырех- голосном изложении.

Глас 1.

Сложилась определенная система напевов, причем не достаточно ясная и произвольная, когда стихиры пелись одним напевом так называемым «стихирным», а тропари некоторых гласов другим напевом – «тропарным». Существовали также напевы для ирмосов и прокимнов. Возникает вопрос, что это за напевы и каково их происхождение?

С появлением партесного пения древние одноголосные напевы постепенно стали видоизменяться, теряя чистоту и верность. В русском многоголосии основной напев сохранялся только в одном голосе (обычно это альт при тесном расположении голосов), остальные голоса являются гармонизацией напева.

(Когда певцу приходилось петь один голос, то он представляя гармонический напев, неминуемо смешивал основные звуки напева с гармоническими, тем самым видоизменяя напев.)

Преобладание устной традиции обиходного пения способствовала сильному видоизменению напевов. Кроме того, при самой гармонизации музыканты местами изменяли мелодию напева, чтобы она соответствовала законам гармонии.

Во время богослужения часто не сохранялась целостность характера пения в отношении употребления распевов и богослужение сопровождалось то одним, то другим распевом, в зависимости от желания певцов. Это произвольное употребление различных видоизмененных и гармонизованных распевов образовало особую систему гласового обихода.

В рамках этой системы стихиры 1,2,4,5,6,8 гласов и тропари 2,3,4 гласов поются сокращенным измененным киевским распевом. Стихиры 3 и 7 гласа малым знамен-ным распевом. Тропари 1,3,7 гласов – сокращенным греческим распевом.

Эта система в употреблении распевов привела к неверному заключению, что существуют отдельные гласы: стихирные, тропарные, ирмологические, которые могут совпадать, а могут иметь различные напевы.

Таким образом, от древнего понимания гласа, как лада, гласа, как системы мелодических интонаций мы перешли к современному обиходному пониманию гласа, как определенный напев.

Ольга Пенькова

иконописная музыка

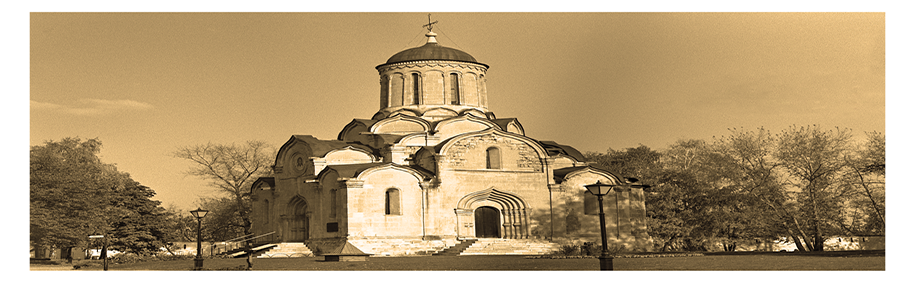

Борис Павлович Кутузов, регент хора Спасского собора Андроникова монастыря (г. Москва)

Знаменное пение – иконописная музыка. Затонувшая Атлантида.

Русские не подозревают каким художественным богатством они владеют. Анри Матисс.

Интересно, что столь высокую оценку искусству русской иконы дал представитель так называемого фовизма, течения во французской живописи, главными принципами которого являлись динамика письма, острота ритмов и интенсивность цвета. Как известно, именно эти формальные принципы искусства нашли яркое воплощение как в русской иконе, так и в знаменном распеве.

Русская икона как духовный и эстетико-художественный феномен была открыта совсем недавно, “черные доски” заговорили в основном в начале ХХ века. Древнерусскую икону спасла от забвения, по-видимому, красота, которую почувствовали в ней люди, хотя и порой достаточно далекие от православия, но имеющие развитый художественый вкус и понимающие язык изобразительного искусства.

В.Васнецов так писал об открытии древнерусской иконы: “Мы должны гордиться нашей древней иконой, нашей древней живописью: тут никого нет выше нас…[1]

В отношении знаменного пения можно сказать, перефразируя В.Васнецова: мы должны гордиться нашим древним знаменным пением, тут никого нет выше нас. Это подтверждают музыкальные медиевисты, ученые, изучающие древнерусское певческое искусство. Они единогласно свидетельствуют, что знаменное пение является искусством того же этико-художественного уровня, что и прославленная русская икона и зодчество, и занимает почетное место в русской и мировой музыкальной культуре.

Эта высокая оценка художественных достоинств знаменного распева касается также и духовных глубин явления, поскольку красота сама по себе, иерархически возвышаясь поступенчато, приближается к Красоте Абсолютной. Красота древнерусской иконы и знаменного распева где-то на самом верху иерархической лестницы – это высшая, духовная красота.

Говорят, что икона не изображает, а являет (Л.А.Успенский). Она являет преображенную, обоженную тварь, являет вечный прославленный лик человека, а не его обычное повседневное лицо. Икона создается в молитве и для молитвы, она сама молитва, творческой силой которой является стремление к Богу как совершенной Красоте и Святости. Задача иконы не в том, чтобы расчувствовать зрителя, вызвать в нем те или иные естественные человеческие эмоции, а в том, чтобы направить на путь преображения все чувства и свойства человеческой природы.

Знаменный распев, или роспев, как писали и, вероятно, говорили, окая, в старину – музыка иконописная, это, можно сказать, звучащая икона. Недаром в одном из богослужебных текстов сказано: “списав, яко на иконе песнь”. Знаменное песнопение – это молитва, выраженная в звуках, музыкально, где мы напрасно будем искать игру эмоциональных тонов. Задача знаменного пения та же, что и у иконы, – не реалистическое отображение внутренней жизни земного человека с его переживаниями и чувствованиями, а очищение души от страстей, отражение образов духовного, невидимого мира.

Это поистине надмирная музыка. И если иконе присуще катарсическое (очистительное) начало, то знаменному распеву это свойство присуще в высшей степени, поскольку музыкальное искусство по своей природе более активно, чем изобразительное и способно воздействовать на самые сокровенные стороны человеческой природы.

Богослужебно-певческий канон во многом аналогичен иконописному. Мелодический рисунок русского знаменного пения, благодаря одноголосию, также, можно сказать, плоскостен, в противоположность объемному звучанию аккордов многоголосного пения, дающему ощущение пространства, материальности. Вселенская Церковь с самого начала своего существования не знала многоголосного пения, а современная греческая церковь сохранила одноголосие и до наших дней.

В Большом Потребнике патриарха Филарета (первая половина XVII века) существует прямой запрет на многоголосный стиль пения: “Ниже некими доброгласии, неприличными церковному составлению и последованию (поют), якова же суть мусикийская пения и излишняя различия гласовом (италийских разногласий любителю, внимай). Ведомо ти буди и сие правило, како возбраняет органы и прегудная пения”. Одноголосие – принципиальное свойство чисто модальной музыкальной системы, каковой и является знаменный распев.

Именно монодийный стиль пения позволил создать иконописную музыку, русское знаменное пение, включающее в себя столповой, путевой и демественный распевы с их модификациями малого, среднего (обычного), и больших распевов. Это пение повсеместно звучало на Руси с начала принятия христианства и до конца XVII века, а на периферии и позже. Временем начала борьбы со знаменным пением, возглавленной царем и патриархом (что с полным основанием можно квалифицировать как музыкальное иконоборчество), является период “реформы”, то есть середина XVII века.

Аналогично плотному письму и интенсивности цвета каноничной иконы одноголосный стиль пения позволяет создать плотное, интенсивное звучание, что обеспечивает активное суггестивное воздействие на слушателя. Одноголосие особенно способствет концентрации ума и внимания, само слово “унисон” (единение, согласие) свидетельствует о тенденции к интроверзии, то есть центростремительном направлении ума, в противоположность экстраверзии, рассеянности, разбросанности. Эти специфические особенности монодийного пения полностью соответствуют православно-богословскому учению о внимании и молитве и призыву прославлять Бога “едиными устами и единым сердцем”.

Знаменный распев характерен попевочной техникой в отличие от западноевропейской музыки, основанной на личностно-субъективном композиторском творчестве.

Как уже отмечалось, красота иерархична, она присутствует на всех уровнях бытия. И мирская живопись, и музыка могут быть прекрасны в своем роде, однако их приемы и средства, призванные изображать либо иллюзию земной реальности, либо многообразный мир человеческих эмоций, переживаний и страстей, непригодны для церковной иконописи и богослужебного пения. Так, если трехмерное пространство в мирской картине создается иллюзией пространственной глубины, то иллюзия в иконе недопустима в силу самой ее природы и назначения. Икона преимущественно плоскостна, двухмерна и более того, вместо пространственной перспективы в ней часто можно увидеть явление так называемой обратной перспективы, когда предметы, изображенные на первом плане, оказываются значительно меньше тех, которые изображены за ними, а удаленные предметы пишутся большими. Иконописный канон также требует, чтобы в изображении не было игры света и тени, ибо Бог есть Свет и в Нем нет никакой тьмы.[2]

Нет игры света и тени также и в знаменном пении в соответствии с каноном певческого церковного искусства. И наоборот, в западноевропейской мажоро-минорной тональной музыкальной системе мажор обычно ассоциируется со светом, а минор – с тенью; более того, ощущение цветовых изменений возникает также при модуляциях, то есть при переходах из одной тональности в другую. Хотя цветовосприятие тональностей достаточно субъективно, и музыканты, обладающие “цветным” слухом, не всегда одинаково воспринимают тональности по окраске (например, для Римского-Корсакова тональность до-мажор был связана с белым цветом, а для Скрябина – с красным), однако установлено, что различие окраски между тональностями несомненно существует, а, значит, и смена тональной окраски, при музыкальных модуляциях создает определенный колористический эффект.

Будучи модальной музыкальной системой, не имея “сквозного тонального тяготения”(Ю.Холопов), русский знаменный распев свободен также от модуляций и связанной с ними цветовой игры. Знаменные песнопения имеют ровную, приглушенную матовую окраску, что вполне соответствует спокойному и величественному характеру православного богослужения.

Говоря о связи между звуком и цветом, которая была известна еще народам древности, следует также отметить, что в многоголосной музыке созвучия сами по себе имеют определенную окраску, например, уменьшенные септаккорды, увеличенные трезвучия, секундаккорды и им подобные созвучия характерны сложным сочетанием цветов. Некоторые музыканты различают по колориту диезные тональности (яркие, насыщенные по цвету) и бемольные (металлические, со стальным блеском). Хроматические – диезные – ступени звукоряда также воспринимаются как окрашенные, и изгнание хроматизмов (цвет, окраска – в переводе с греческого) из богослужебного пения в первые века христианства, несомненно, способствовало установлению более ровного и спокойного колорита звучания церковного хора. Античная эстетика оценивала хроматический строй как “изящный”, “обладающий нежной прелестью”, способный доставлять наслаждение слушателям, но именно поэтому, как считал св. Климент Александрийский, он и не соответствует духу христианского богослужения.

Русское знаменное пение, развивавшееся в русле святоотеческого учения, базируется на диатоническом строе, чуждом изнеженности и расслабленности, вполне соответствующем мужественному характеру православного мироощущения.

Шедевры древнерусской музыки, как и древние иконы, пленяют своей величественной простотой, спокойствием движения, четким чеканным ритмом, законченностью построения, вытекающим из совершенной внутренней гармонии.

О типологических параллелях в формообразующих принципах иконописи и знаменного распева допетровской Руси говорит, например, отзыв об иконе св. Иоанна Предтечи XVI века: “Лоб, нос, подбородок как бы высечены из камня сильными и точными ударами резца”. [3] Столь же динамично и совершенно письмо Сольвычегодской иконы Богородицы XVI в. – это, можно сказать, знаменный распев в красках и линиях с его острыми синкопами и чеканным ритмом. Кстати сказать, Сольвычегодск в XVI-XVII вв. являлся центром школы усольского знаменного пения, одного из ведущих творческих направлений русского церковного певческого искусства.

Когда научились понимать достаточно сложный и утонченный язык древней иконописи, выявилась несостоятельность рассуждений о ее якобы примитивности. Не менее сложны и своеобразны, несмотря на одноголосие, законы древнерусского музыкального искусства, и мнения о его примитивности и однообразии также несостоятельны. Исследователи еще прошлого века отмечали “изумительное богатство, свободу и разнообразие ритма и совершенно своеобразное голосоведение”.[4]

Указывая на первостепенную роль ритма в знаменном распеве, современный музыковед В.Н.Холопова пишет, что “по объему материала, поименованного специальными названиями, знаменные ритмоформулы не имеют аналогов в современной им западноевропейской ритмике. В культуре Европы их можно сравнить лишь с античными стопами и стихами, классикой европейского ритма. Не уступая последним в количестве ритмоформулы Древней Руси превосходят их разнообразием принципов организации, составляя самобытную ритмическую культуру, пока еще совершенно неоцененную… Основной столповой распев по своему ритмическому течению сложен, многообразен, художественно “искусен”.[5]

Знаменный (столповой) распев – это основной и старейший вид древнерусского церковного пения, существующий и поныне. Поэтому, говоря о русском богослужебном пении, часто имеют ввиду прежде всего собственно знаменный распев.

В течение многих веков трудами в основном безымянных музыкантов-распевщиков создавался “монументальнейший свод мелодических сокровищ”, годовой цикл богослужебного русского знаменного пения. Говоря о необходимости дальнейших исследований в области древнерусской музыки, один из современных музыковедов писал: “Быть может, дальнейшие розыски в этом направлении позволят установить существование в музыке творческих личностей такого масштаба, как Андрей Рублев и Феофан Грек или гениальные создатели храма Василия Блаженного Постник и Барма”.[6]

Можно с уверенностью сказать, что творческие личности такого же уровня, как Андрей Рублев, Дионисий или Феофан Грек существовали и в древнерусской музыке. Духовный уровень эпохи в основном одинаково отражается во всех искусствах, и если в допетровской Руси были созданы высокие шедевры иконописи и зодчества, то необходимо должны существовать и столь же значительные шедевры музыкального творчества той эпохи.

Говоря конкретно, о шедеврах знаменного пения, вероятно, можно указать на такие песнопения, как стихира на литии восьмого гласа “Днесь тварь просвещается” из службы Богоявлению, стихира тоже восьмого гласа “Днесь неприкосновенный существом” из службы Воздвижению Креста, “Блажен муж” демеством, Евангельские стихиры большого распева перевода Федора Христианина, блаженны большого распева, опубликованные М.Бражниковым в переводе на линейную нотацию, недавно расшифрованные догматики большого распева и т.д. Список предполагаемых шедевров знаменного пения можно значительно продолжить, в годовом певческом цикле пяти Синодальных сборников знаменного пения, печатавшихся вплоть до 1917 года, можно насчитать около пятидесяти выдающихся из общего ряда песнопений.

Но ведь, как известно, расшифровано всего лишь около 50 процентов пометных, то есть читаемых, знаменных рукописей конца XVI-XVII веков. Какие же шедевры скрыты в нерасшифрованной части пометного знамени, а главное, в пока еще нечитаемых рукописях беспометного периода, охватывающего шесть ( ! ) веков, можно лишь предполагать. Во всяком случае – это заманчивая перспектива, о которой неоднократно напоминал М.Бражников, призывая активизировать усилия в изучении древнерусского пения.

Немые пока крюковые рукописи шестисот лет русского знаменного пения с предполагаемыми в них музыкальными кладами волнуют воображение, кажется, более на Западе, чем у нас дома. Западные ученые успешно занимаются исследованиями древнерусской музыки, несмотря на немалые затруднения в связи с тем, что 99 процентов певческих рукописей находится в России. Более того, западная наука, благодаря своим успехам в расшифровке ранневизантийских нотаций предлагает ряд методов для расшифровки древних русских крюковых рукописей.[7]

Если М.Бражников в 1966 году писал, что у нас очень мало делается в направлении изучения древнерусского музыкального наследия, то положение мало изменилось и в наши дни. В 1992 г. в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского Корсакова была открыта Кафедра древнерусского певческого искусства, однако, на наш взгляд, этого недостаточно. По-видимому, нужен новый зарубежный авторитет вроде Анри Матисса, который заявит уже о знаменном распеве: “Русские не подозревают, каким художественным богатством они владеют”.

По древнегреческому преданию Атлантида – это огромный и богатый остров или материк с высокоразвитой человеческой цивилизацией и культурой, опустившийся со всеми своими богатствами в результате землетрясения на дно Атлантического океана. Поиски полулегендарной Атлантиды с ее сокровищами не прекращаются и в наши дни.

Русский знаменный распев – это духовная Атлантида, погрузившаяся со своими богатствами в волнах истории относительно недавно, всего лишь около трех веков назад. Роль землетрясения сыграли революционные преобразования, известные в истории под названием никоно-алексеевской “реформы”. Огромный музыкальный мир высочайшего художественного уровня и вдохновения был вычеркнут из мировой цивилизации.

Если одним из величайших открытий XX века в плане духовном и художественном Л.А. Успенский считает открытие православной иконы как одного из величайших сокровищ мирового искусства и объективного свидетельства о Православии, то, по-видимому, одним из величайших открытий века грядущего будет открытие русского знаменного распева.

Н.Кожевникова предвосхищает будущее, когда уподобляет открытия М.Бражникова в древнерусской музыкальной культуре открытию православной иконы. Собственно открытия знаменного пения пока еще не произошло, Бражников лишь указал на это сокровище, рассказал о нем и собрал достаточно большой подготовительный материал для будущих исследований. При участии М.Бражникова горстка драгоценностей из всего “монументальнейшего свода мелодических сокровищ” была представлена слушателям хором А.Юрлова. После Юрлова достаточно убедительных хоровых интерпретаций одноголосного знаменного пения, можно сказать, не было.

Если открытие иконы не было каким-то единовременным актом, но происходило медленное, постепенное проникновение в ее художественный и духовный смысл, то открытие знаменного распева возможно также только путем постепенной музыкально-психологической адаптации, постепенного вживания в ладово-интонационный строй древнерусской модальной музыкальной системы, столь отличной от привычной нам мажоро-минорной европейской тональной музыки. Современный слушатель порой плохо воспринимает знаменный распев по причине скудости своего “слухового запаса” знаменных интонаций, непривычных мелодических оборотов модальной музыкальной системы с ее логикой линеарно-попевочного развития, где вместо “сквозного тонального тяготения” используется принцип опевания опорных тонов.

Проблема скудости “слухового запаса” знаменных интонаций решается весьма просто – следует больше слушать и петь знаменных песнопений.

Если Византия богословствовала по преимуществу словом, то Россия – образом. Восприняв христианство от греков, русские, молодой народ, не были отягощены наследием многовековой античной культуры с ее последующим влиянием на позднейшее искусство, и, может быть, поэтому Руси дано было именно в художественном образе выразить то, что было главным в византийском богословии этого периода. Именно на русской почве православное христианство практически нашло наиболее полное воплощение как в жизни, так и в искусстве. Древнерусская культура, до недавних пор несправедливо объявляемая “культурой великого молчания”, потому и не создала богословия в схоластической дискурсивной форме, поскольку создала икону и знаменный распев, и не только как формы художественного мышления, а как проявления самой христианской жизни. “В пределах художественного языка именно России дано было явить глубину содержания иконы, высшую степень ее духоносности”, – пишет Л.А.Успенский. Но, добавим, может быть, еще более высокая степень духоносности явлена Россией на языке музыкальном, в знаменном пении.

“Именно в русском искусстве достигнуто наиболее адекватное выражение внутренней гармонии человека, примиренного с Богом, с самим собою и с миром, наглядное показание того, что исихасты называют “священным безмолвием”. В знаменном пении образ “священного безмолвия” наиболее полно передают произведения так называемого большого распева, одной из ветвей основного, столпового знаменного распева.

При необычайной глубине содержания русская икона “по-детски радостна и легка, полна безмятежного покоя и теплоты. И можно утверждать, что нигде жизнерадостное и жизнеутверждающее христианское мировоззрение не нашло столь яркого выражения, как в русской иконе” (Л.А.Успенский).[8]

Не менее ярко, а может быть, и более, светлое жизнеутверждающее начало и внутренняя гармония выражены в русском знаменном пении. Говорить о суровости, мрачности, почти траурности древнерусской музыки можно лишь по невежеству. Отсутствие чувственного сентиментализма и изнеженных хроматических гармоний не есть признак суровости и мрачности, а признак духовного здоровья, соответствующего христианскому “мужественному умонастроению” (св. Климент Александрийский).

Даже светское истинно великое искусство – вневременно, оно на все века. Истинно церковное искусство вневременно уже по своей природе, поскольку являет и отражает вечные истины, его нельзя ставить в зависимость от эпохи и моды, как это делает римокатолическая церковь и современная наука, считающая, что с исчезновением средневековой культуры ушла в прошлое и каноничная икона и знаменное пение. К сожалению, пишет Л.А.Успенский, “с усвоением западного искусства в Православии оказалась усвоенной и эта установка”.[9]

Впрочем, в изданной в 1983 году издательством Московской Патриархии “Настольной книге священнослужителя” написано: “Православный церковный образ, икона, определяется не как искусство той или иной исторической эпохи, или как выражение национальных особенностей того или иного народа, а исключительно соответствием своему назначению, столь же вселенскому, как само Православие”.[10]

Во времена VII-го Вселенского Собора, подведшего черту под эпохой иконоборчества, художественный язык Церкви был тем же самым, что и позже, пусть еще и недостаточно очищенным и целенаправленным.

“Изначала вырабатываемый Церковью художественный язык иконы, – пишет Л.А.Успенский, – становится достоянием христианских народов, вне каких-либо национальных, социальных и культурных границ, потому что единство его достигается не общностью культуры и не административными мерами, а общностью веры и мировоззрения… “Стиль” иконы был достоянием всего христианского мира на протяжении тысячи лет его истории, как на Востоке, так и на Западе: другого “стиля” не было”.[11]

То же самое можно сказать и о церковно-певческом искусстве, имеющем единые общие корни у различных христианских народов, как доказывают иследования западных медиевистов. Э.Веллес утверждает, что по крайней мере до IX века церковный стиль пения на Западе был таким же, как и на Востоке, приводя в доказательство наличие большого количества двуязычных церковных песнопений того времени на греческом и латинском языках, имеющих одну и ту же мелодию.[12]

При всем резком ритмико-интонационном различии византийского и русского знаменного пения исследования Э.Веллеса и Г.Тильярда позволяют сделать выводы о наличии в них общих типологических принципов – одноголосия, диатонического звукоряда и попевочной структуры. Эти же принципы присущи сербскому и болгарскому богослужебному пению, являющимися как византийское, так и древнерусское (допетровское) модальными музыкальными системами. Именно эти принципы, этот стиль церковного пения приняли русские от греков, по-видимому, через болгар (Иоакимовская летопись), вместе с христианской верой, и эти принципы музыкального искусства вселенской Церкви стали основополагающими для русского знаменного пения на многие века его развития.

Если художественный язык церковного искусства и подвержен изменениям, то это изменения “внутри иконного ²стиля², как мы видим это на протяжении почти двухтысячелетней его истории”(Л.А.Успенский).

Однако отношение к иконе как к одной из возможных форм церковного искуства приводит к тому, что “для большинства верующих, духовенства и епископата никакого открытия ее, собственно не произошло”. То же самое можно сказать и о русском знаменном пении, открытие знаменного распева, борьба за него еще только начинается.

Борьба за церковный образ есть по сути борьба за веру, борьба за Православие. Если заимствованное живописное реалистическое направление церковного изобразительного искусства внесло лжесвидетельство о Православии (свящ. Павел Флоренский), то это лжесвидетельство, по словам Л.А.Успенского, “могло только утверждать неверующих в неверии, а верующим внушать искаженное понимание о Православии и способствовать расцерковлению сознания”.

После Торжества Православия (IX в.) иконоборческая ересь не была изжита окончательно, она тлеет все время и выливается наружу во все последующие века, изменяя свою личину, меняя свои формы. Иконоборчество может быть не только злостным и открытым, пользуясь непониманием и равнодушием, оно может быть и бессознательным, непреднамеренным и даже “благочестивым”. Однако любое иконоборчество, в каких бы формах оно ни проявлялось, способствует расцерковлению Церкви.

Борьба за образ Божий никогда не прекращалась, “а в новое время, – пишет Л.А.Успенский, – особенно обостряется потому, что иконоборчество проявляется не только в намеренном уничтожении икон и в отказе от них в ересях протестанствующего типа; оно сказывается еще и в стремлении к уничтожению образа Божия в человеке, в самых различных экономических, социальных, философских и других идеологиях”.[13]

Борьба с Красотой, в попытках создать культ безобразного, – иконоборчество наших дней, точнее, крайняя степень богоборчества, ибо нецерковный мир, вообще теряющий чувство красоты, безнадежен, поскольку утрачивается последняя возможность постижения Бога хотя бы через многоступенчатую иерархию красоты через законы прекрасного.

Красоту православной иконы (образа) и знаменного распева противопоставить безобразию (без-образию), распаду, разложению, хаосу современного мира с его культурой – таков один из девизов борьбы за возрождение иконы и русского знаменного пения, что является жизненной необходимостью нашего времени.

[1] Маковская С. Иконописцы и художники. Журнал “Русская жизнь”, 3 ноября 1965 г., № 5940.С.4. – Цит. по: Успенский Л.А. Указ. соч. С. 174.

[2] Настольная книга священнослужителя. Т.4. М., 1983. С.57.

[3] Евсеева Л.М. Сергеев В.Н. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. (Путеводитель). М., 1971. С. 49.

[4] Смоленский С. Азбука знаменного пения. Казань. 1888.

[5] Холопова. Указ. соч.

[6] Келдыш Ю. Об изучении древнерусского певческого искусства. // Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971. С.15. Предисловие.

[7] Белоненко А.С. М.В.Бражников – исследователь древнерусской профессиональной музыки. // Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 1978.

[8] Успенский Л.А. Богословие иконы православной Церкви. Париж. 1989. С.223.

[9] Там же. С.419.

[10] Настольная книга… С.171.

[11] Успенский Л.А. Указ. соч. С.405.

[12] Wellesz Egon. Melody construction in Byzantine chant. Oxford (Belgrade – 1961). P. 139.

[13] Успенский Л.А. Указ. соч. С. 430.

правила поведения в Храме

Правила поведения в храме

«Вся же благообразно и по чину да бывают».

1 Кор. 14:40

«Разговаривающим в храме посылаются скорби».

Преподобный Амвросий Оптинский

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- Церковь – место присутствия Божия и пребывать в ней следует с благоговением и любовью.

- Подобно тому, как, собираясь в гости, мы стараемся выглядеть достойно, так и приходя в Церковь, следует помнить, к Кому мы приходим и Кто взирает на нас.

Одежда

- Человек, который внимательно смотрит за состоянием своей души, обязательно заметит, что и от одежды зависит его поведение, мысли, пожелания. Строгая одежда ко многому обязывает.

- Женщины не должны приходить в Церковь в брюках, в коротких юбках, в кофтах и блузках без рукавов (с открытыми руками), с косметикой на лице. Особенно недопустима помада на губах. Господь зрит не на лица, а на сердца людей. Голова женщины должна быть покрыта платком, косынкой или шарфом.

- Мужчины перед входом в храм обязаны снять головной убор. Нельзя появляться в церкви в майках, шортах, спортивной неопрятной одежде.

Поклонение святыням

- При прикладывании (лобызании) к Святому Евангелию, честным мощам и иконам следует в должном порядке, не спеша и не теснясь, полагать по два поклона пред целованием и один после целования святыни. Прикладываясь к иконам Спасителя, следует целовать в ножку (при поясном изображении в ручку); к иконам Божией Матери и святых – в ручку; к иконе нерукотворного образа Спасителя и к иконе Усекновения главы святого Иоанна Крестителя – в косу власов.

- Следует прикладываться к иконам, оставив в стороне объемные сумки.

ПЕРЕД ВХОДОМ В ХРАМ

- Перед совершением поклона нужно осенить себя крестным знамением и потом делать поклон, – если малый, то нужно наклонить главу так, чтобы рукой можно было достать до земли, при великом (земном) поклоне нужно оба колена преклонить вместе и главою достигнуть земли.

- Крестное знамение должно изображать на себе правильно, с благоговением, не спеша, соединив вместе три первых перста правой руки в знак того, что Бог есть Троица Единая и Равночестная, а остальные два перста сложив и пригнув к ладони в ознаменование того, что Иисус Христос есть Бог и человек, сошедший на землю нашего ради спасения. Сложенную таким образом десницу (правую руку) следует полагать сначала на чело, чтобы просветил Господь ум наш, затем на чрево, дабы укротил воюющую на дух плоть и освятил наши чувства, а после на правое и на левое плечи – для освящения наших сил телесных.

- Затем произнести краткую молитву:

- Боже, милостив буди мне, грешному (поклон).

- Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя (поклон).

- Создавый мя, Господи, прости мя! (поклон).

В ХРАМЕ

Перед богослужением

- В храм нужно приходить к самому началу богослужения. Если началась служба, стань на определенное место и сосредоточенно слушай чтения и песнопения. Не следует здороваться со знакомыми за руку, – молчаливым поклоном приветствуй их, не разговаривай и не переходи с места на место во время богослужения.

- Существует благочестивое правило приходить к Литургии натощак, даже если в этот день не причащаются.

- Войдя в храм, принято прикладываться к “праздничной” иконе, лежащей на аналое посреди церкви и совершать малые поклоны перед иконами Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых (если в это время не началась служба). До начала службы можно поставить свечи перед тем или иным образом, которые приобретают у входа в “свечном ящике” – это наша малая лепта – жертва Церкви.

- Не следует проходить между Царскими вратами и аналоем, когда же проходишь перед аналоем – соверши малый поклон, осеняя себя крестным знамением.

- Опаздывая к началу службы или уходя до ее окончания, человек проявляет неуважение к Таинству. В случае крайней необходимости можно уйти, но только не во время чтения Евангелия и совершения Евхаристии.

Во время богослужения

Стояние

- Мужчины, по древнему обычаю, становятся в храме с правой стороны, а женщины с левой. В церкви во время богослужения полагается стоять лицом к алтарю.

- Сидеть можно только во время чтения кафизм (Псалтири) и паримий (чтений из Ветхого и Нового Завета на Великой вечерне в великие праздники и дни памяти особо чтимых святых). Но исключения делаются для болящих и особо утомленных.

- Во время каждения храма не следует разворачиваться вслед за священнослужителем и становиться спиной к алтарю.

- Бывая в храме Божием, будем помнить, что мы находимся в присутствии Господа Бога, Божией Матери, святых ангелов и святых.

- Бойтесь вольно или невольно оскорбить своим поведением молящихся и те святыни, которые окружают нас в храме Божием.

- Если вы пришли в храм во время Богослужения, лучше воздержаться от того, чтобы, протискиваясь сквозь молящихся, ставить свечи перед иконами. Свеча – жертва Богу, но в данном случае помните, что более угодна другая жертва – «дух сокрушен», смиренное осознание своей греховности перед Господом, которое ярче любой свечи высветит все ваши желания и нужды.

- По возможности, воздержитесь от замечаний, если, конечно, нет явного хулиганства или кощунственного поведения. Нарушающему нормы поведения замечания допустимо делать в деликатной форме, без раздражительности и высокомерного наставления в голосе.

- Недопустимо хождение по храму во время службы, тем более ведение разговоров.

- Тем более не следует передвигаться, покупать и ставить свечи, прикладываться к иконам во время важных моментов богослужения:

- при выходе священника с кадилом,

- при чтении Шестопсалмия,

- при выносе Евангелия и во время его чтения,

- при пении «Милость мира…» до возгласа священника «В первых помяни…»

- при пении Символа веры и “Отче наш”,

- при выносе Святой Чаши (Потира).

- По возможности не следует покидать храм до окончания Богослужения.

Дети в храме

- Родители, придя в храм с детьми, должны наблюдать за их поведением и не допускать, чтобы они отвлекали молящихся, шалили, смеялись. Плачущего ребенка нужно постараться успокоить, если это не удается, следует выйти с ребенком из храма.

Поклоны и Крестное знамение

- Спасительная сила церковных молитв, песнопений и чтений зависит от того, с каким чувством принимают их наши сердце и ум. Поэтому, если невозможно положить поклон по той или иной причине, то лучше со смирением испросить у Господа прощения, чем нарушать церковное благочиние.

- Перед началом всякого богослужения полагаются три поясных поклона. На всех службах при чтении или пении “Приидите поклонимся…”, при троекратном “Аллилуиа…”, на “Святый Боже…”; на “Буди Имя Господне…”; на “Слава в вышних Богу” и при возгласе священника “Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе” полагается сделать поклон. Только посреди чтения шестопсалмия поклоны не кладутся, но совершается крестное знамение.

- Осеняй себя крестным знамением и твори поясной поклон: во время ектений при возгласе “Господи, помилуй” или “Подай, Господи” вместе со священнослужителем; когда священнослужитель осеняет присутствующих в церкви крестом, или Евангелием, или Чашей, или святой иконой.

- При начале чтения или пения Символа веры, чтения Евангелия, Апостола или паремий положено осенять себя крестным знамением без поклона.

- Когда священник произносит: “Мир всем”, “Благодать Господа нашего Иисуса Христа…”, “Главы ваша Господеви приклоните”; во время чтения Евангелия, каждения, осенения свечами или благословения рукой следует преклонять голову.

- Во время открытия Царских врат надо поклониться.

- Когда в церкви осеняют народ крестом или Евангелием, образом или Чашей, то все крестятся, преклоняя голову, а когда архиерей осеняет молящихся свечами (дикирием и трикирием) или когда священник благословляет рукой, а также когда кадят к предстоящим, то креститься не следует, а только преклонить голову; лишь в святую седмицу Пасхи, когда кадит священник с крестом в руке, возглашая: «Христос Воскресе!» – все крестятся и восклицают: «Воистину Воскресе!» Этим мы благоговейно отвечаем на действие священнослужителя, освящающее нас силою благодати Божией.

- Принимая благословение священника или епископа, христиане целуют его десницу, но не крестятся перед этим. Не должно целовать у духовных лиц левую руку, что характерно для иудеев, – только правую, через которую преподается благословение.

Земные поклоны

- Земные поклоны следует совершать по окончании молитвы “Тебе поем”; в конце молитвы “Достойно есть”; в начале молитвы “Отче наш”, при выносе Святых Даров для причащения, при благословении Святыми Дарами; возгласе “Всегда, ныне и присно и во веки веков” и “Богородицу и Матерь света…”

- Не следует творить земных поклонов и преклонять колена после причащения Святых Тайн и в дни воскресные, великие праздники, а также от Святой Пасхи до Пятидесятницы, от Рождества Христова до Крещения Господня (Святки), так как в эти дни вспоминается наше примирение с Богом.

Святое Причастие

- Ко Святому Причащению подходят после покаяния в грехах на исповеди и разрешительной молитвы священника (причащаться без исповеди разрешается детям до семи лет). Готовящиеся к Причащению обязательно должны быть накануне за вечерним Богослужением и ничего не есть и не пить, начиная с двенадцати часов ночи.

- Подходить к Чаше во время Причащения нужно со скрещенными на груди руками – правая поверх левой.

- Подходи к Чаше с великим благоговением и страхом Божиим и с верою и любовию ко Христу причастись Его Святых Тела и Крови, поцелуй Чашу, но не крестясь и осторожно, чтобы случайно не толкнуть ее, затем отойди к столику запить Причастие теплотой. После Причастия выслушай (или прочитай) со вниманием благодарственные молитвы.

- По окончании Литургии подойди и приложись ко кресту, который дает верующим священник около алтаря.

ПО ВЫХОДЕ ИЗ ХРАМА

Благословение

- Должно различать поклонение пред святыней и пред людьми, хотя и священными. Принимая благословение священника или епископа, христиане складывают ладони крестообразно, полагая правую на левую, и целуют десницу благословляющего, но не крестятся перед этим. Сей обычай напоминает о том, что эта рука держала Святую Чашу Евхаристии.

Общее

- Выходя их храма, сотвори три поясных поклона с крестным знамением.

- Попечение Святой Церкви о нас продолжается и после службы, чтобы мы не лишились благодатного настроения, которого по милости Божией удостоились в храме. Церковь заповедует нам и расходиться после богослужения в благоговейном молчании, с благодарением Богу, с молитвой, чтобы Господь даровал нам до конца нашей жизни всегда посещать Его святую обитель.

- Курящим запрещается курить даже на улице в пределах церковной ограды.

- Но совершенно необходимо вникать во все, совершающееся за церковным богослужением, чтобы питаться им. Только тогда каждый согреет свое сердце, возбудит свою совесть, оживит иссохшую душу и просветит свой ум.